Thomas Schlesser: « Cette Fondation est une maison-utopieet une maison-mémoire » |

|

C’est d’abord cela, je pense, la Fondation Hartung-Bergman. C’est un bataclan d’objets chargés d’énergie et qui, pour la peine qu’on veuille bien activer celle-ci, offre des surprises insoupçonnées, extraordinaires, parce qu’ils sont reliés à deux artistes dont je crois qu’on peut dire qu’ils sont immenses, au-delà de ce qu’on imagine quand on les aborde superficiellement, faute de temps, faute d’envie, faute de vouloir lutter contre la paresse confortable des préjugés. Ni Hans Hartung ni Anna-Eva Bergman ne sont unanimement considérés avec l’admiration et le respect que leur oeuvre impose à celles et ceux qui prennent la peine de les regarder pleinement. Et c’est au fond la raison d’être de cette Fondation, née en 1994 ; c’est d’amener le plus grand nombre, depuis l’éminent conservateur à l’oeil fauve jusqu’au complet novice, à se familiariser avec lui, le pionnier de l’abstraction informelle et gestuelle meurtri par la guerre, avec elle, dessinatrice de talent devenue artiste de génie, inclassable, sinon quelque part entre Fra Angelico et Ólafur Elíasson… Et là, bien sûr, ce n’est pas avec les objets précédemment cités que l’opération se fait. Il faut des dessins, des toiles, des sculptures, des céramiques, des photographies. La Fondation a donc pour mission de les conserver mais aussi de les diffuser, de les exposer. En 2022, elle parachevait d’énormes travaux pour enfin permettre de les présenter efficacement et éloquemment en ses propres lieux. Mais elle continue aussi à les faire vivre partout sur la planète en dehors de ses murs, de New York à Tokyo, et d’Aubagne à Landerneau. Il faut des archives aussi, parce qu’une existence ne prend sa pleine consistance et ne peut devenir récit qu’à condition d’avoir des sources qui en portent le passage. Or, en l’espèce, la Fondation est un modèle du genre, aux limites de la folie, car les deux artistes ont gardé tout ce qu’ils ont pu de leur propre parcours : les journaux intimes de l’adolescence, les lettres d’amour et d’adieu, les agendas du quotidien, les cartes postales rapportées de voyage et même les moindres résultats sanguins après une visite médicale. Tout, par milliers et milliers de pièces. Insensé, oui, vraiment. Et plus insensé peut-être, cette matière a été traitée et numérisée après leur mort par des équipes grâce auxquelles tout cela prend vie et sens. D’où la possibilité de faire de la Fondation un centre de recherche. Après l’avoir été dès sa naissance de manière organique, grâce aux premiers président et directeur des lieux, Daniel Malingre et François Hers, elle le devint de façon officielle et structurée autour de grands programmes à compter de 2022.

Thomas Schlesser, directeur de la Fondation Hartung-Bergman |

Bref historique et missions |

|

La Fondation Hartung-Bergman a pour mission de conserver les fonds d’oeuvres de Hartung et de Bergman : toiles, oeuvres sur papier, estampes et photographies. Le fondsd’archives de la Fondation comporte un ensemble très divers d’archives relatives à l’oeuvre de Hartung et de Bergman : articles de presse, correspondance, agendas, notes, catalogues d’exposition de 1931 à nos jours, revues d’art, enregistrements audio et films, plans et dessins d’architecture. Ces archives ont pour la plupart été intégrées à la base de données, indexées par date, lieux et personnalités et reliées aux oeuvres des deux collections. La Fondation possède en outre un fonds important de photographies artistiques Cet ensemble d’archives fait partie de la base informatique, accessible à la Fondation, sur demande et dans le cadre d’un projet, pour les chercheurs. Cette base de données fonctionne de la même manière qu’un catalogue raisonné : chaque oeuvre y est répertoriée, avec ses mouvements (expositions), l’histoire de sa réception (diffusion dans la presse, ouvrages et catalogues), ses provenances (collections privées/publiques). Le fonds Hartung : la production artistique de Hans Hartung conservée à la Fondation comprend de très nombreuses toiles dont certaines de format monumental. Il compte également un important fonds d’estampes, des oeuvres sur papier et sur supports divers - notamment des céramiques et tapisseries - ainsi que des milliers de photographies. Le fonds Bergman : la production artistique d’Anna-Eva Bergman comprend non seulement de très nombreuses oeuvres abstraites, dotées d’une qualité de matière exceptionnelle, mais aussi ses oeuvres sur papier, un grand fonds d’estampes et ses illustrations et dessins de presse. Ceux-ci rappellent qu’Anna-Eva Bergman fut, au début de sa carrière, une illustratrice majeure de la première moitié du XXe siècle. La mise en valeur de l’oeuvre des deux artistes se fait à travers la réalisation de catalogues raisonnés, de publications mais aussi l’organisation d’expositions et de séminaires. La Fondation est également un laboratoire de recherche en histoire de l’art et accueille chercheurs, historiens de l’art, critiques, conservateurs de musées et commissaires d’exposition. Elle assure enfin un service d’expertise et d’authentification, qui répond par une information rapide à plusieurs centaines de demandes chaque année. |

Une architecture élémentaristeet méditerranéenne |

|

La Fondation Hartung-Bergman, située sur les hauteurs d’Antibes, comprend un ensemble architectural composé d’une villa, de ses dépendances et des ateliers des deux artistes, dont les plans ont été conçus par Hartung lui-même et dont l’ambition, en réalisant cette construction, était de protéger et d’entretenir la mémoire de leurs oeuvres. En 2022, après deux ans de chantiers de construction et d’aménagement, la Fondation inaugurera de nouveaux espaces de visite comprenant un bâtiment d’accueil avec boutique et restauration rapide, un parc d’oliviers, des terrasses, des galeries d’expositions, des ateliers réhabilités et des salles de projection. Jean-Lucien Bonillo, professeur à l’École nationale d’architecture de Marseille, explique : « L’architecture fait référence à une double tradition : le vernaculaire méditerranéen et la domus romaine. Il y a d’autre part le rejet de l’expression technique de la modernité au bénéfice d’une plastique que l’on pourrait qualifier d’élémentariste. La composition des espaces de la maison s’organise à partir de deux axes perpendiculaires et de deux cours. Les axes qui se croisent à la rencontre du vestibule et de la grande cour gèrent des oppositions fonctionnelles et de statut entre les espaces : jour et public versus nuit et privé pour l’axe Nord-Sud et pièces de vie et de représentation vs pièces techniques et de services pour l’axe Est-Ouest. Les cours extérieures répondent aussi à cette traditionnelle hiérarchie domestique qui conduit du plus public au plus privé. La plus grande des deux est ouverte d’un côté, sur les ateliers et le grand horizon. Elle fait référence à l’archétype méditerranéen de l’atrium et la piscine se donne comme un équivalent de l’impluvium. Le substitut du péristyleestunauvent en porte-à-faux qui court en continuité sur les trois façades. Plus intime, la petite cour est entièrement clôturée et plantée d’un olivier. Les volumes principaux forment trois corps de bâtiments aux pièces en enfilade qui enserrent les cours. La distribution se fait sans couloir. Ce dispositif, adapté à une maison de vacances, et aussi conforme au modèle de la domus romaine, semblait peut-être plus commode à Hans Hartung qui devait gérer son handicap (motricité réduite suite à une blessure de guerre à la jambe).» |

|

La volumétrie générale est directement inspirée de l’architecture vernaculaire méditerranéenne. Au total, les espaces de la demeure établissent une relation forte et graduée avec la nature. Les puissants contreforts qui n’ont pas de justification technique témoignent d’une volonté d’ancrage dans le sol et de la priorité donnée au jeu formel, à la dimension esthétique. Le travail sur les systèmes d’éclairage, naturels et artificiels, illustre cet aspect. Les éclairages dans les chambres sont traités en lumière indirecte, comme des cavités éclairées. La menuiserie consiste en un dispositif technique découpé par couches : vitrage, moustiquaire, persienne, dont l’encadrement est encastré dans le mur. Sa découpe pure évoque celle d’un tableau de paysage, sans cadre toutefois. Ces menuiseries peuvent aussi disparaître, escamotées à l’intérieur des murs. Les baies sont nombreuses, et celles horizontales aux allèges très basses répondent à la position contrainte Forte de cet exceptionnel patrimoine classé à l’inventaire du 20e siècle, la Fondation s’est dotée d’un nouvel outil de travail sur l’archive des architectures, afin de comprendre la complexité du travail de Hans Hartung et d’Anna-Eva Bergman concernant l’espace réel. Depuis 2009, elle a entrepris un travail d’inventaire et de numérisation des dessins originaux (environ 600 esquisses et croquis) qui retracent l’histoire de ces bâtiments. Cette base de données constitue aujourd’hui un outil de recherche accessible, sur demande et dans le cadre d’un projet, aux professionnels, chercheurs et étudiants. |

Lancement du centre de recherche et de sonprogramme 2022-2023 « sciences et abstractions » |

|

|

En 2022, la Fondation Hartung-Bergman lance son centre de recherche qui fonctionnera par programme de deux ans. Le premier programme 2022-2023 a pour thème « sciences et abstractions ». Des conditions de travail « utopiques » Physiquement, le centre a été intégré à la villa de la Fondation Hartung-Bergman et permet aux chercheurs de bénéficier de conditions de travail stimulantes et sereine, inspirées par les institutions les plus soucieuses d’une réception idéale, sinon « utopique » de leurs pensionnaires : par exemple le Getty à Los Angeles ou la villa Médicis à Rome. De gros travaux et aménagements permettent désormais : - l’accueil de 7 personnes en simultané dans des chambres autonomes et fonctionnelles avec bureau et possibilité d’accès aux bases de données de la Fondation ; Un fonctionnement par programme biennal sur le XXe siècle Le centre de recherche vise à l’étude de toutes les composantes de l’art du XXe siècle (avec une focalisation particulière sur les abstractions), selon ses différentes périodes, au sein de divers foyers géographiques et dans des toutes ses variétés d’expérimentations techniques, esthétiques et théoriques. Le soutien aux jeunes chercheurs, la promotion et diffusion de leur projet, ainsi que leur intégration dans le tissu académique figurent parmi ses priorités. Chaque année paire, se trouve lancé un programme biennal (c’est-à-dire par cycle de deux ans) autour d’un grand thème découlant du patrimoine de la Fondation Hartung-Bergman. Le cycle est composé de la manière suivante : trois à quatre séminaires pendant l’année 1 pour favoriser les rencontres, échanges, débats autour du thème proposé ; une à trois valorisation(s) académiques et/ou patrimoniales pendant l’année 2. Les formes peuvent en être notamment : exposition-dossier dans la Fondation ; publications sous forme d’ouvrages ou d’articles ventilés dans des revues ; colloques filmés ; documentaires… Au calendrier 2022-2023 Le programme 2022-2023 a pour thématique : « Sciences et abstractions ». Si l’on considère la genèse de l’abstraction, chez Kandinsky, Malevitch, Kupka, Mondrian et Klee, les découvertes en matière de physique (Einstein, école de Copenhague…), les plongées au coeur d’organismes microscopiques (Haeckel…) ou encore les promesses de conquête spatiale à venir (Constantin Tsiolkovski…) jouent un rôle considérable. En outre, aux sources mêmes des démarches abstraites (ou abstractisantes) de Hartung et Bergman, les sciences sont une composante cruciale : l’astronomie – discipline à laquelle il voulut se destiner avant de devenir peintre – pour le premier ; les mathématiques – et notamment les potentiels expressifs du nombre d’or – pour la seconde. Sans exclure catégoriquement les sciences humaines, le programme cherchera plutôt à convoquer ce qui relève des sciences de la nature et des sciences formelles (ce que l’on qualifie trivialement de « sciences dures »). Plus précisément le programme est de deux ordres : (1) un état des lieux, sinon une rétrospection, sur les grandes études menées lors des deux dernières décennies sur la question et les conclusions les plus saillantes qui s’en sont dégagées, (2) des propositions nouvelles sur l’histoire de l’abstraction en la liant en particulier à celle de la médecine, de la psychiatrie et des neurosciences. Séminaire 1 : Percevoir l’abstraction, retour et conclusions sur l’expérience d’Abraham Poincheval Ce séminaire serait dans la continuité des trois rencontres qui ont déjà eu lieu pour traiter les données récoltées au terme de la performance d’Abraham Poincheval et réunirait autour d’Yves Sarfati, les professeurs Sylvie Royant-Parola et Thomas Rabeyron afin d’avoir leurs conclusions sur les apports de cette expérience dans la connaissance du fonctionnement neurocérébrale devant une oeuvre abstraite. Séminaire 2 : L’art abstrait entre sciences, para-sciences et sciences-fictions Séminaire 3 : Géométrie, nombre d’or, architectures et abstraction |

« Les archives de la création »Exposition du 11 mai au 30 septembre 2022 |

|

|

Chez Anna-Eva-Bergman comme chez Hans Hartung, le fait d’archiver et de tout archiver (croquis, lettres, photographies, presse…) fut au coeur de leur vie et de leur oeuvre. C’est l’un des dominateurs communs des deux artistes, si autonomes dans leur démarche esthétique par ailleurs. La Fondation Hartung Bergman qui émane de leur volonté est l’incarnation de cette obsession. Riche d’un fonds exceptionnel de toiles, de dessins, de carnets, de documents innombrables, la Fondation permet de retracer presque au jour le jour l’imbrication du processus créatif et de l’existence quotidienne de ce couple de peintres parmi les plus marquants et originaux de la période moderne. Du 11 mai au 30 septembre 2022, l’exposition « Les archives de la création » constitue une plongée dans les secrets de leur production, qu’elle soit libre gestualité, méticulosité mathématique, parfois même mémoire d’un artisanat ancien. Du simple outil à toute la structure de l’atelier en passant par les sources d’inspiration contemporaines ou classiques, la « fabrique » de leurs univers respectifs et communs se révèle ici pour la première fois dans le cadre somptueux de leur villa d’Antibes. Commissariat : Juliette Persilier |

|

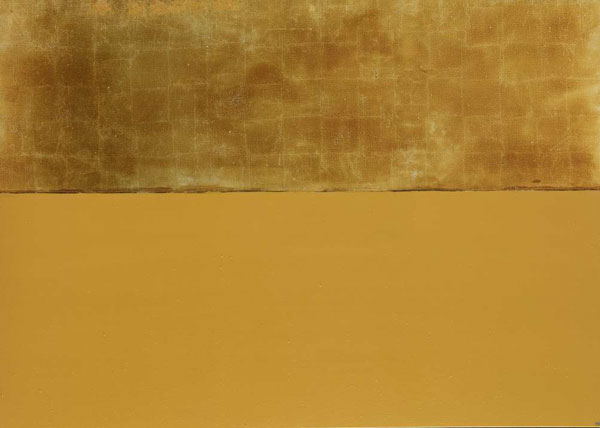

| Anna-Eva Bergman, N°12-1975 Terre ocre avec ciel doré, 1975. Acrylique et feuille de métal sur toile, 180 x 250 cm. |

Anna-Eva Bergman (1909-1987) |

|

|

Anna-Eva Bergman naît à Stockholm en Suède le 29 mai 1909 mais prend la nationalité norvégienne |

Hans Hartung (1904-1989) |

|

|

Hans Hartung est communément présenté comme porte-drapeau de l’« École de Paris » et de l’« abstraction |

Les actualités de la Fondation |

|

Sortie de Membres fantômes aux Éditions des Cendres |

Un nouveau site Internet |

|

Le site Internet de la Fondation fait entièrement peau neuve avec une maquette plus dynamique www.fondationhartungbergman.fr Une exposition hors-les-murs avec la galerie Perrotin Tokyo À l’heure de sa réouverture, la Fondation sera également présente à l’étranger grâce à sa |

|

Perrotin Tokyo Piramide Building 1F L’équipe de la Fondation Hartung-Bergman Daniel Malingre Membres du Bureau

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman La Fondation est ouverte de mai à septembre inclus, Visites libres, du mercredi au vendredi et de 10h à 18h : |

Sidebar

Les Musées Privés - Magazine menu

Le Musée Privé

art contemporain

Le Musée Privé

art contemporain

La Fondation est toujours une maison et on peut espérer qu’elle le reste encore longtemps. C’est une maison-mémoire qu’est invité à visiter le monde entier, depuis les voisins du chemin du Val-bosquet jusqu’à la Lune qu’affectionnait tant Anna-Eva Bergman. C’est une maison-utopie où les historiens de l’art, professeurs émérites, doctorants bizuths ou amateurs éclairés sont les bienvenus pour penser dans des conditions d’organisation, de beauté, de sérénité, de convivialité, comme il n’en existe pas ailleurs. Veillés par les oliviers multi-centenaires, des chefs-d’oeuvre du XXe siècle, le soleil d’Antibes et, accessoirement, quelques ours en peluche. »

La Fondation est toujours une maison et on peut espérer qu’elle le reste encore longtemps. C’est une maison-mémoire qu’est invité à visiter le monde entier, depuis les voisins du chemin du Val-bosquet jusqu’à la Lune qu’affectionnait tant Anna-Eva Bergman. C’est une maison-utopie où les historiens de l’art, professeurs émérites, doctorants bizuths ou amateurs éclairés sont les bienvenus pour penser dans des conditions d’organisation, de beauté, de sérénité, de convivialité, comme il n’en existe pas ailleurs. Veillés par les oliviers multi-centenaires, des chefs-d’oeuvre du XXe siècle, le soleil d’Antibes et, accessoirement, quelques ours en peluche. »