LEUR MORALE ET L’« A-NÔTRE »

PÂLE HAIE DE LA CENSURE

par Jean-Paul Gavard-Perret

Rétrospective Larry Clark au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

A peine terminée la polémique dérisoire au sujet des Picatchous nippons dans l’enceinte « sacrée » de Versailles voici qu’une autre prend le relais à propos de la rétrospective de Larry Clark au Musée d’Art Moderne de Paris. La première dispute avait au moins le mérite d’affronter l’esthétique à elle-même. Avec l’interdiction au moins de 18 ans de la seconde le champ se déplace de l’esthétique vers la morale. C’est depuis quelques années une tendance forte d’un temps. L’éthique – du moins en ses apparences – est devenue le maître mot en art comme dans le management (ce qui n’empêche pas des suicides à la chaîne).

Larry Clark Untitled 1968 Courtesy of the artist

Luhring Augustine New York and Simon Lee Gallery London

| Plus dommageable encore : la gauche qui se veut anti-liberticide lève haut le flambeau moral afin que nos têtes blondes (et qui sait sans doutes quelques pédophiles) ne viennent appareiller aux rivages du désordre que Larry Clark dans sa noirceur a fomenté. La tartufferie du « Cachez ce sein que je ne saurais voir » garde plus que jamais la vie dure. Avec en bonus toutefois une belle consolation pour le photographe. Sa précédente rétrospective en France n’avait réuni que 5000 visiteurs. Avec cette polémique le succès est garanti. |

|

| Larry Clark Untitled, 1972 Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York and Simon Lee Gallery,London |

| Il est pourtant nécessaire de revenir sur cette décision parisienne au moment où l’espace iconographique publique - quel qu’en soit le média - reste l’univers du racolage sexuel. Jim Jarmusch le rappelait encore récemment à propos des vidéo-clips : « ils ne sont plus qu’une succession de maisons closes dont la misère sexuelle est colmatée tant bien que mal par le stuc ornemental d’un érotisme infantile ». Et d’ajouter « cette misère sexuelle est refoulée par une monstration qui n’est que du lieu commun régressif à souhait qu’on veut le faire passer pour une troublante curiosité ». Le clip n’est qu’un symptôme parmi bien d’autres. Criant certes car il concerne en premier lieu le public qui se voit refuser l’accès aux photographies de Clark. Mais ce medium prouve combien l’imagerie mondialiste est devenue le fourre-tout pseudo érotique, un trompe-toi toi-même et une immense braderie. |

|

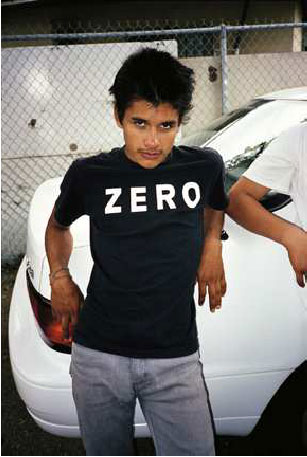

| Larry Clark Jonathan Velasquez, 2004 Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York and Simon Lee Gallery,London |

|

Que tirer d’un tel conglomérat sinon l’enfermement sur le fantasme en un espace insignifiant, sans identité ni qualité. La banalité feint de jouer la transgression mais de fait c’est à peine si elle satisfait encore une curiosité « touristique ». Dès lors, pourquoi camoufler au regard des mineurs les portraits de Clark ? De fait les maîtres censeurs sont devenus les maîtres penseurs de la néo-unidimensionnalité marchande au sein d’une société de consommation. Ils décident de la partie possiblement visible de la sexualité selon des critères plus économiques que moraux : les produits qu’ils acceptent, les images qui les promeuvent en sont les preuves évidentes. Jamais avare de gâchis et de destruction les régisseurs « éthiques » (…) ouvrent les temples de la transgression de fortune sous couvert de décors luxurieux. Les êtres marginaux, périphériques y sont traités selon une esthétique de totale déréalisation dans laquelle la laideur reçoit une séduction artificielle et codée. Ce qui nous revient se résume à une architecture aussi baroque que fausse au sein d’un amalgame à la fois cohérent et hétéroclite proche des transformismes du cinéma et de la télévision hollywoodiens. Il est donc évident que face à cette doxa les photographies de Clark sont dérangeantes. Elles brouillent les codes et les cartes. Le décor tombe. L'anatomie humaine s'y brasse, s’y embrasse, s’y pique aussi, au sein de diverses populations sans distinction de couleurs ou de classes et selon une monstration en dérive. Le photographe lève le voile sur la fabrique du quotidien précaire. Pour les enfants déjà perdus viser un emploi revient à sauter d’un avion sans parachute. Aux confins des « main streets » et des lieux de résidence une périphérie particulière surgit avec sa faune sauvageonne. L’artiste fasciné et tragiquement hébété ne la juge pas. Il témoigne avec le moins de formalisme possible de l'a-morphisme de vies en déshérence et in absentia. Une force spéculaire nous jette au milieu de territoire de no man's land mais de no man’s land (trop) bondé. Et qui essaime. Bref l’artiste donne à voir sans fard des vies interlopes que la ville post-industrielle fabrique. On sent bien que les gamins perdus de Watts ou de Newark n’ont rien d’exotiques. Ils sont les semblables, les frères et les sœurs de notre jeunesse périphérique que la société veut occulter. Et le Maire de Paris fait d’une pierre deux coups : il joue le Giuliani de l’assainissement new-yorkais et le culottier du Pape tout en se dédouanant de ce que son passif pourrait lui faire risquer aux yeux des biens pensant. Bref faire le ménage dans le carré de l’art assimilé à une écurie d’Augias devient une martingale éthico-idéologique. Une fois de plus l'esthétique rime avec éthique. La première se voit réduite à une "éthiquette". Mais avec ou sans h une étiquette ne fait pas une esthétique ni mille interdictions une morale. Et cela prouve que l’art « officiel » préfère toujours la scénarisation du fantasme - dont il devient la carte d’identité - à une recherche de vérité qui met à mal l’idéologie du capital dont la valeur n'est que celui-ci.. Les Damien Hirst, les Jim Dine répondent à cette idéologie de l’encan. Ils la devancent même. En retour la société du spectacle (penseurs « engagés » compris) les adoube comme il se doit en leur délivrant reconnaissance et accréditation. Larry Clark pour sa part possède le tord de ne s’intéresser qu’aux « minables » et autres « missfits ». Pour qu’ils surgissent enfin l’ornemental n’est plus nécessaire. Ne demeure qu’un vertige angoissant là où toute délivrance est absente. Ce qui est donné à voir n’est plus fait de stuc grossier et agressif ni en couleurs criardes. Les adolescents perdus portent pour visage des masques d’adulte sans les connaître. Ils abritent un vide dont l’écho les suit. Clark les montre en noir et blanc. Cela devient le vecteur briseur du simulacre. On comprend dès lors que le photographe du constat est mal venu. Tout se passe donc comme si franchir le seuil de l’exposition reviendrait pour « nos » adolescents à s’affaler dans les flagrants délires de ce qui pour Delanoë et son apparatchik politique doit représenter une succession de flagrants délits. Les jeunes parisiens doivent se contenter de croupir au sein de l’imagerie orthodoxe de la consommation. Comment faire comprendre que le gain supposé de moralité ne fait en rien rempart à la noyade quotidienne d’images beaucoup plus pornographiques dans leur laideur que l’obscénité supposée de celle de l’artiste ? Certes Clark ne donne pas le change. Il refuse de "mettre le Mont Fuji sur des éventails". Mais l’échevin frileux en croyant lutter contre une immoralité supposée retombe dans une autre plus perverse. Se voulant protecteur des rêves il n’est que le réducteur de têtes. Et il oublie qu’à chaque censure se répètent les questions d’un enlisement et d'une défaite. Ajoutons enfin qu’une fois de plus la sexualité est un prétexte. Pour Larry Clark comme pour ses censeurs (mais de manière opposée) elle un point de départ et non une finalité. Elle vient toujours soutenir des problématiques plus vastes. Pour les politiques elle demeure le parfait repoussoir moral capable de fédérer les masses. Pour Clark à l’inverse il s’agit à travers elle de voir comment se construisent des identités dans la transgression et la révolte larvée. Mais un tel artiste ne se confine pas dans la monstration fantasmatique de l’animalité et du fétichisme. De fait ce sont "grâce" (sic) aux images licites adoubées par la bonne pensée politique que se franchissent toutes les étapes de la dégradation sexuelle et de l’humiliation de la femme. N’est pas moral qui le crie le plus haut et le plus fort. Jean-Paul Gavard-Perret Première rétrospective en France du photographe et réalisateur Larry Clark, né en 1943 à Tulsa aux Etats-Unis. L’exposition, conçue en étroite collaboration avec l’artiste, revient sur 50 années de création à travers plus de 200 tirages d’origine, pour la plupart inédits. De ses clichés noir et blanc du début des années 1960 aux longs métrages qu’il réalise depuis 1995 tels que Kids (1995), Bully (2001) ou Ken Park (2002), Larry Clark, internationalement reconnu pour son travail, traduit sans concession la perte de repères et les dérives de l’adolescence. À côté des portraits de nouveaux-nés et d’animaux réalisés par sa mère photographe dont il était l’assistant, l’exposition présente les images mythiques de Tulsa (1971) et Teenage lust (1983), ainsi que des œuvres inédites de ces périodes. Un film 16 mm sur la vie des toxicomanes de Tulsa, tourné en 1968 et récemment retrouvé, est également projeté pour la première fois. Des skateboarders de New York au ghetto latino de Los Angeles, Larry Clark révèle, dans ses séries photographiques des années 1990 et 2000, le quotidien d’adolescents en quête d’eux-mêmes, expérimentant drogues, sexe et armes à feu. Les séries 1992, The Perfect Childhood (1993) et punk Picasso (2003), toujours issues de la culture de la rue et du rock, affirment son regard acéré sur la marginalité, telle que l’Amérique refuse de la voir. Enfin, les grands formats en couleur de la série Los Angeles 2003-2010 accompagnent le passage de l’enfance à l’âge adulte de Jonathan Velasquez, jeune skater vénézuélien, personnage principal du film Wassup Rockers (2006). Depuis la parution en 1971 de Tulsa, ouvrage fondateur sur le désarroi et la violence d’une génération, le travail de Larry Clark hante la culture américaine. La force de ses images, au-delà de leur dureté et de leur noire séduction, réside dans la quête d’une vérité nue, d’un réalisme sans fard. Exposition organisée avec le soutien des galeries Simon Lee, Londres et Luhring Augustine, New York ainsi que le Fond franco-américain pour l'art contemporain étant données. |